【5月も開催!】山菜ツアーで魚沼の春を味わいませんか?

みなさんこんにちは!雪国暮らしの研究所メンバーの本田です。

越後湯沢でも少しずつ雪が解けて、山も緑に色づき始めています。

昨日は山菜を採りに山へ行ってきました!

桜もようやく見ごろを迎えて春らしさを感じていましたが、山の中は4月21日現在も雪があります。

涼しい山の中で美味しい空気を吸いながら、ごちそう探しのプチハイキング。冬が明けて久しぶりに外遊びをする感覚がとても気持ちが良かったです。

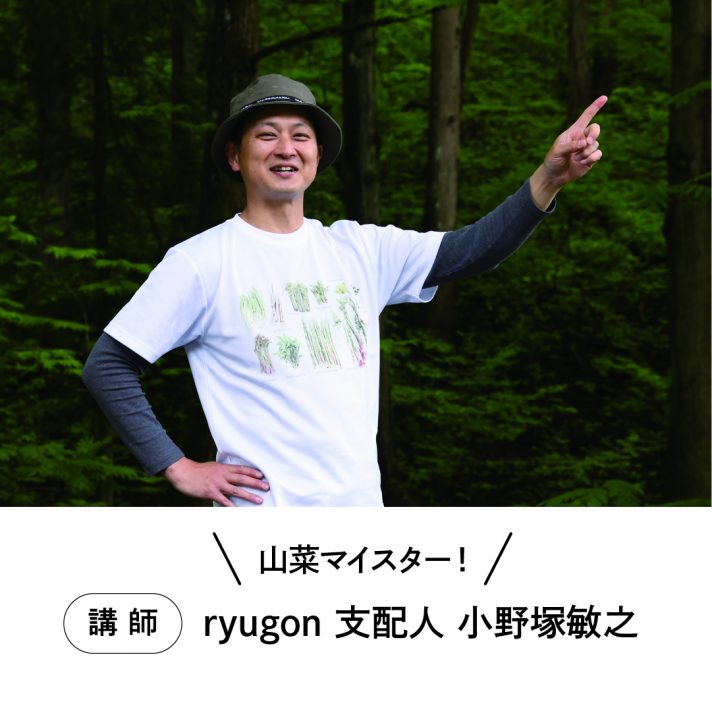

山菜ツアーではガイドと一緒に山の中を歩きます。山菜やきのこなど山を知り尽くしたマイスター・ryugonの小野塚支配人が丁寧に教えてくれますので、初めての方も安心です。

道中は「これは何の花ですか?」「これは食べられますか?」と楽しい質問が飛び交います。4月の山はまだ少し肌寒く、雪を割って野花や山菜が芽吹き始めていました。時期やタイミングで採れる山菜や山の景色も大きく移り変わりますので、何に出会えるかはその時のお楽しみですね。

山菜は食べる分だけを収穫します。まだ成長中のものは残す。また、食べきれないものは残す。そうやって必要な分だけ山からの恵みをいただくことで、改めて生命や自然、食について丁寧に考えるきっかけにもなります。

私たちは雪を割ってポコッポコッと顔を出すふきのとうをたくさん見つけることができました。雪にも負けない、そのたくましさ!ありがたくいただきましょう。

宝探しをするように夢中で山の中を進んでいたので、気づけば体も暖かくなり一汗かいてしまいました。

そのあとは温泉に浸かることができるのもHATAGO井仙発のツアーだからこそ。

みなさまにも、山を歩いて、山菜を採る楽しさをぜひ体験していただきたいです。

「山菜収穫ガストロノミーツアー」では、

山菜を採った後に、その収穫をディナーで味わっていただきます。山菜の香り高い風味や食感をご堪能ください。雪国の早春のコースを、お酒とともにゆっくりお楽しみくださいませ。

5月開催のツアーにはまだ空席がございます!

詳しいスケジュールやご予約については専用ページをご覧くださいませ。

お電話 025-784-3361 からもお待ちしております。

【大地の芸術祭2022】4月29日~開催!里山の自然とアートに触れる旅!

雪が解けて、緑の美しい季節が近づいてきました。

今年は魚沼の自然に映える現代アートを探す旅に出かけませんか?

越後妻有「大地の芸術祭2022」が今月4月29日よりはじまります!

3年に一度の夏に開催していた芸術祭は、今年は春から秋にかけての長期開催です!

自然の移り変わりとともに楽しめるアート作品は、常設展208点に、新作114点を加えてスケールも大きくなりました!芸術祭の作品は十日町市、津南町の街中や森の中に点々と展示されています。まるで宝探しのように旅することができます。

会期中はこの地域を見て、食べて楽しめるツアーやレストランも期間限定で開催しています。滋味深い昔ながらのごっつぉ(ごちそう)もぜひ召し上がっていってください。

越後湯沢や南魚沼市へご旅行なら、芸術祭へもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか?

HATAGO井仙から「清津峡渓谷トンネル」まではお車で約30分、メインランドの十日町市内へは約50分で行くことができます。

新緑の美しい里山で心も体もゆっくりリフレッシュする旅も、ご友人やご家族と思い出の写真を撮る旅もお勧めです。

世界中の作家さんが街につくったアートとのどかな里山の風景のコントラストはなんだか不思議ですがとても美しいです。

日常から離れて、自然と現代アートに出会うショートトリップをぜひご体験ください。

会期中は作品鑑賞パスポートを購入していろんな作品をめぐるのがお勧めです。

詳しくは芸術祭公式ホームページをチェックしてください!

雪国暮らしの研究所オンラインイベントvol.5 〜雪国の人がこよなく愛する山菜とは?〜

4月オンラインイベント

〜雪国の人がこよなく愛する山菜とは?〜

12月からスタートした雪国暮らしの研究所オンラインイベントは今回で、5回目のイベントです!

今回のイベントは、雪国の春の恵み「山菜」について山菜マスターの小野塚から雪国で親しまれている山菜の呼び名や歴史など紹介します。

家庭でも手に入る山菜を使ったアレンジレシピも紹介する予定ですので、ぜひご覧いただき、ご家庭でもお試しいただければと思います。

【質問を募集します!】

山菜についての質問を募集しています。コメント欄でぜひ教えてください!

事前にインスタグラムでのご質問も承っております。

■日時: 2022年4月15日(金) 20:00~20:30

■参加費:無料

■参加方法: ryugon・HATAGO井仙ホームページからご予約をお願いいたします。

ご予約はこちらから!

インスタライブ:「雪国暮らしの研究所」公式インスタグラム @yuki_kura_lab をフォロー

4/15(金) 20時〜インスタライブを開始します!

5月、6月のイベントテーマについては決まり次第お伝えいたします!

【雪国暮らしの研究所】ゆきがた2022年・春夏号、完成です!

HATAGO井仙とryugonを拠点に活動する「雪国暮らしの研究所」からお知らせです。

雪国の暮らしをテーマに年2回発行するオリジナル情報誌「ゆきがた」。

このたび2022年・春夏号が完成しました!

まだ冬の名残で肌寒い日もありますが、緑鮮やかな季節まであと少しです!今年は本当に長かった冬もまもなく終わる…!そんな弾む気持ちを1冊に閉じ込めました。

これからの季節は野花も顔を出し、山歩きのベストシーズンです。ryugonから徒歩圏内で行ける坂戸山トレッキングの見どころをガイドの青木さんにまるっと取材しました。

城跡もあり、歩きながら地元の歴史も学べます。短く美しい春を感じに、一緒に坂戸山へ出かけましょう!

【ryugonから出発する坂戸山トレッキングツアーはこちら】

薄紫色のカタクリが咲き誇ると、春の訪れを感じるという木津醸造5代目の誠さん。

井仙オリジナルの越後味噌を仕込む木津さんからは、今回本誌では昔ながらの甘酒のレシピを教わりました。

糀(こうじ)は雪国の暮らしにかかせない基本の食材。その栄養素をたっぷり吸収できる甘酒は、雪国では温めて飲むことが多いですが、実は冷やして飲むのが江戸時代からの定番だそう。米糀だけで作る甘酒は自然な甘さですっきりしているので、夏のコールドドリンクとしてもおすすめです!

そして、むらんごっつぉ内のパティシエ工房がリニューアル!

こだわりのオリジナルスイーツを一挙にご紹介します。宿でしか出会えないものから、お取り寄せができるものまで。ご滞在中の甘味や手土産にいかがでしょうか。

【お取り寄せできるんまやスイーツはこちらからご覧くださいませ】

そんな話題が盛りだくさんの「ゆきがた」。

タイトルにした雪形とは、山肌の残雪や岩肌などのかたちや模様のこと。農家さんは昔から種まきや田植えなど、春仕事をはじめる時期の目安にしていたと言われています。

雪形のように、日々移り変わる日常のひとこまや、生産者さんの魅力をこれからもレポートしていきますので、お楽しみに。

本誌はHATAGO井仙やryugonをはじめ、各店舗でご自由にお持ちいただけます。

んまやネットショップをご利用のお客様にも商品に添えさせていただきます。

皆さまがもっと魚沼を旅したくなっていただければ幸いです!

雪国暮らしのイベントレポートvol.4 冬ごもりの知恵レシピ!

こんにちは!雪国暮らしの研究所から本田がお送りします。

3月の終わりに近づき、全国的に春の訪れを感じるようになりました。みなさまいかがお過ごしでしょうか。

約半年間、真っ白に包まれていた湯沢町もようやく暖かい光が差し込む日が増えてきました。私は湯沢町の春と夏が大好きなので、3月の、春が時々顔を出してくれるムードに気分が上がります。緑いっぱいの美しい季節に向けて、あともう少しです。

本日は3月のオンラインイベントをレポートします!

この度もご視聴いただきました皆様、誠にありがとうございます。

【レポート:冬も美味しく過ごす知恵!】

今回もryugonで郷土料理教室「土間クッキング」を催す関アツ子さんに、この地域の「山菜の保存とアレンジレシピ」について教えてもらいました。

雪国の春。山からの恵みといえば「山菜」です。雪を割って出てくるこの地域の山菜は、苦味の元となるアクが少なく、香りが良いことが特徴です。冬の蓄えとして漬物や干物をつくる習慣のある雪国ですが、山菜も1年中食べられるように保存しているんです!

雪国保存の知恵は4つ。乾燥、塩漬け、冷凍、発酵。

関さんいわく、山菜の持ち味は本来の鮮やかな色味と食感。この2つをそのままに保存することがこだわりです。

今回紹介した「こごめ(こごみ)」は、冷凍にしています。関さん流・冷凍の極意はこちら。

【こごめの保存方法】

1)下処理

ついている泥などを落とす

2)茹でる

さっと茹でるのがポイントです!約30秒ぐらい

3)新聞紙に広げて冷ます

ポイント① 水でシメてはいけない!…山菜の風味が全て水に溶け出してしまうそう。

4)真空で保存

ジップロックで真空にして冷凍

吉越:

約1年冷凍していたこごめですが、解凍してみるとまるで採れたてのようなシャキシャキ感。私もこの地域にいながら山菜はあまり食べる方ではないのですが、これこれ!春の味だ…と久しぶりに食べた山菜に感動しました。

そんなこごめを使ったアレンジレシピ。

ご飯のお供に、お酒のお供にピッタリの3品をご紹介していただきました。

【こごめのおすすめおつまみ】

①こごめの胡麻和え

材料:こごめ、甘味噌のすりごま

こごめの食べ方の定番です。すりごまの風味とシャキシャキとした食感の山菜が絶妙。ご飯がすすむ一品です。

②こごめのナムル

材料:こごめ、ごま油、麺つゆ、唐辛子、のり

関さんオススメの食べ方です。調味料の分量は、お好みでとのこと。これはぜひ南魚沼の淡麗辛口酒と一緒にお楽しみください。

③こごめ&シーチキン

材料:こごめ、ツナ缶、麺つゆ

家庭でも手軽にできる一品です。関さんは使うツナ缶までこだわっているそうです。パスタを加えて春の山菜パスタもオススメです!

【山菜ツアー、はじまります】

今年の山菜を、いち早く食べてみませんか?

これから雪が溶け山菜がたくさん採れる季節がやってきます。

HATAGO井仙、ryugonではそんな山菜の収穫体験や山菜を使ったディナーを楽しむことができる「山菜ツアー」を4月25日から開催いたします。

本年もご予約お待ちしております!

★雪国暮らしyoutubeチャンネルでは、山菜ツアーのVlogも公開中です!こちらからどうぞ

【次回オンラインイベントは4月15日!】

第5回の雪国暮らしの研究所オンラインイベントは、4月15日20:00スタートいたしますのでぜひご予約をお待ちしております。

詳しい内容は、後日HATAGO井仙・ryugonのホームページでご案内いたしますのでご覧くださいませ。

自然とともに日々移り変わる雪国の暮らしの何気ないひとこまから、長年受け継がれてきた伝統の味まで。まだまだ知らない雪国を、一緒に見つけてませんか?

オンラインチャンネルでは、実際に生産現場を訪ねて、食べて、感じたことをそのままブログや動画で紹介しています。

ぜひ、雪国暮らしの研究所を覗いてみてください。

・雪国暮らしの研究所 byHATAGO井仙

公式インスタグラム @yuki_kura_lab

公式youtubeチャンネルはこちら!登録・フォローお待ちしております!

【雪国暮らしのひとこま】冬のおやつ・干し柿

こんにちは!雪国暮らしの研究所から本田です。

3月に入り、雪解けが徐々に進む越後湯沢。今年も長かった冬の終わりが近づいてきているのを感じます。

気が付けば冬が始まる前につるし始めた柿が、すっかり干し柿になっていました。

本日の話題は、干し柿についてです。

干し柿は柿を乾燥させて作る、昔ながらのドライフルーツです。日本各地で食べられていますが、実は新潟でも柿の生産が盛んで、家庭では干し柿をつくる習慣があります。寒い冬の気候を生かして屋外でゆっくりと熟成されます。

大女将いわく、干し柿づくりは渋い柿を甘くして食べるための知恵だそう。寒風にさらされて乾燥した干し柿はまるで砂糖菓子のように甘くなります。砂糖が貴重だった時代に先人たちが見つけた知恵ですね。

または柿をたくさんもらった時に、長期保存するために干し柿を仕込みます。雪国魚沼では冬のあいだ作物が採れないので、干し柿は保存食としても適しています。

渋い柿は焼酎などお酒に漬けてから干すと、普通の甘柿より甘い仕上がりになるそう。

干し柿はほうっておけば誰でもつくれる簡単なドライフルーツです。最近はクリームチーズと合わせてお酒のアテにしたり、焼き菓子に入れたりして幅広く使われているようです。

むらんごっつぉのご朝食では、干し柿のパウンドケーキが季節限定で召し上がれます。熟した柿の濃厚な甘さはしつこくなくてシンプルなケーキによく合います。ぜひ珈琲と一緒にお楽しみくださいませ。

雪国に暮らす私たちが情報発信をして、生産者さんと訪れる旅人をつなぎます。

自然とともに日々移り変わる雪国の暮らしの何気ないひとこまから、長年受け継がれてきた伝統の味まで。まだまだ知らない雪国を、一緒に見つけてませんか?

オンラインチャンネルでは、実際に生産現場を訪ねて、食べて、感じたことをそのままブログや動画で紹介しています。

ぜひ、雪国暮らしの研究所を覗いてみてください。

今後も魚沼を旅するような異なる日常をお届けします♪

インスタグラムアカウント:@yuki_kura_lab

次回オンラインイベントは3月18日20時~開催!

【雪国暮らしの研究所ニュース】冬を越す雪国のレシピをオンラインイベントでご紹介します!

皆さんこんにちは!

雪国暮らしの研究所の本田と吉越です。

オンラインイベント第4回目は、3月18日(金)20時~開催します!

12月から紹介してきた雪国に伝わる「冬ごもりレシピ」の総集編です。今回も魚沼のお母さん・関さんとお届けします♪

インスタライブ:「雪国暮らしの研究所」公式インスタグラム @yuki_kura_lab をフォロー

3/18(金) 20時〜インスタライブを開始します!

ここからは、2月のイベントレポートをお送りします!

2月18日に第3回目のオンラインイベントでは、古漬けを使ったアレンジレシピを特集しました。

今回の講師は、関アツ子さん。雪国南魚沼に在住で、ryugonのアクティビティ「土間クッキング」でお客様に料理を教えているお母さんです。

今回は、雪国の定番の漬物「野沢菜」と「たくあん漬け」をこの地域ならではのアレンジの仕方を紹介しました。

この地域では、秋の終わりにかけて各家庭で野沢菜やたくあん漬けを作り始めます。

昔は、冬になると食材が取れないため、雪が降る間、漬物は食卓に欠かせない一品でした。

2月〜3月にかけては、すっかくなった(すかっく・・・酸味が増えて酸っぱくなること。この地域の方言です)漬物を塩抜きして、別の料理にアレンジしています。

作り方は、その過程によってさまざまだとか。

【古漬けアレンジ】

①野沢菜で作る「煮菜」編

魚沼の地域では「にな」と呼んでいる野沢菜を使った煮物です。

新潟市の方では、「にいな」と呼び、冬菜と酒粕を使った料理のことを言います。同じ新潟県内でも呼び方や作り方が違うんですね。

魚沼の人は煮菜を作るときはストーブに煮菜の鍋をかけているそう。こうすることで芯までしっかり火が通って食べやすくなるそう。

②たくあん漬けで作る「たくあんきんぴら」編

たくあんきんぴらを作るために漬物をつける人も。

漬物アレンジの定番であるたくあんきんぴらですが、その作り方も各家庭によって少しづつ違うそうなんです!

関さんのお家では、生姜と鷹の爪を入れています。生姜を入れるといいアクセントになって、ご飯のお供にも、お酒のアテにもマッチするそう。鷹の爪は、きんぴらを長持ちさせるために入れています。

雪国の一般家庭では50本も100本もたくあんをつけているお家もあります。中には、たくあんきんぴらを食べたいがために漬物を作っているご家庭もあるそうです。

※作り方や分量は、関さんの目分量だそうです。

実際に作っている動画も今後、YouTubeなどで配信していきますので、ぜひご覧ください!

次回の雪国暮らしの研究所オンラインイベントは、3月18日(金)20:00~スタートです。

ご予約は、HATGAO井仙 もしくは ryugonホームページからご予約をお待ちしています。

————————-

雪国暮らしの研究所:

インスタグラムアカウント @yuki_kura_lab

雪国に暮らす私たちが情報発信をして、生産者さんと訪れる旅人をつなぎます。

自然とともに日々移り変わる雪国の暮らしの何気ないひとこまから、長年受け継がれてきた伝統の味まで。まだまだ知らない雪国を、一緒に見つけてませんか?

オンラインチャンネルでは、実際に生産現場を訪ねて、食べて、感じたことをそのままブログや動画で紹介しています。

ぜひ、雪国暮らしの研究所を覗いてみてください。

雪のたよりをお届けします

こんにちは!雪国暮らしの研究所の本田です。

今回のブログでは今シーズンの雪の模様と、雪のまつわるこの地域の暮らしを紹介します。

皆様が感じていらっしゃるとおり、今シーズンは昨年ほどの突発性はないものの、雪は毎日しんしん降り続き…街はすっかり真っ白に。真っ白くらいならきれいなのですが…言葉のとおり雪の壁に覆われて暮らしています。

雪国での生活は除雪、いわゆる「雪堀り」がルーティーンです(雪「掻き」なんて量じゃないので、雪堀りといいます)。朝から晩まで雪との格闘は、いい運動にもなりますが命がけでもあります。

重機を使っての除雪も必須で、この地域の除雪技術は本当にすごいです!雪が降ったとは思えないほど主要道路の路面は綺麗にされています(雪は左右に綺麗な壁となります。この壁を作る技術も天下一品です)。

こちらは雪がどんどん積もるある日の様子。

新潟の信号機は、雪の重みに耐えるように縦型です。これは私も地元を出るまで気づきませんでした。

そしてこの写真の不思議なところ・・朝から降り続いているのに車が通る道には雪がありません!

これには、除雪の技術以外にも雪国のひみつが。「消雪パイプ」です。

地下に伝わるパイプから水が散布され、雪を溶かしてくれます。雪国ではおなじみの市民の救世主です!湯沢町や南魚沼市でも消雪パイプはいたるところにあります。朝起きてたいそう積もった日も、消雪パイプの出ているところだけは地面が見えていて安心して歩けます。しかし逆に雪の降らない日は消雪パイプが止まってしまうので、気温が下がるとツルツルに凍結することがあります。くれぐれも足元に注意してお出かけくださいませ。

ここでお客様にご注意いただきたいのが、消雪パイプは小さい噴水のように出ているので、雪国の道は長靴必須です。おしゃれ靴の場合は、濡れてしまわないようにお気をつけください!

魚沼は世界有数の豪雪地帯ですが、人々は縄文時代から住み続け、知恵や工夫を凝らして生活しています。先人の苦労があるからこそ、いま便利なものに助けられているんですね。

今しか見れない雪国の冬景色。ふわふわのパウダースノーを滑るのもよし、あたたかいコーヒーを飲みながら雪を眺めるのもよし。思い思いにHATAGO井仙でお過ごしくださいませ。

2月18日(金)20:00~雪国暮らしの研究所オンラインイベントvol.3「雪国の知恵を使った漬物のアレンジレシピ」

こんにちは!雪国暮らしの研究所チームです!

雪国の知恵を学ぶオンラインイベント第3弾のテーマは、古くなった漬物のアレンジレシピです!

作物が取れない冬の間、雪国では漬物が重要な栄養源であり、保存食です。

たっぷりと仕込んだ漬物も、晩冬には古くなり、酸味が出てきます(この地域ではその独特な風味を「すっかい」と言うんだとか)。

そんな「すっかく」なった漬物をひと工夫で美味しく食べれる家庭の知恵を、南魚沼のお母さんから習おうというのが今回のイベントです!

皆さんのご家庭でも、食べきれなくてすっかくなりつつあるお漬物が眠っていましたら、ぜひお試しくださいませ。

★今回もインスタグラムライブで配信をいたしますのでぜひご覧くださいませ!

日時:2022年2月18日(金)20:00~

ご予約はこちらから

雪国暮らしの研究所 @yuki_kura_labをフォロー!お願いします♪

(HATAGO井仙アカウントのホームリンクからもジャンプできます!)

第2回雪国暮らしの研究所イベントレポート!「休日の朝ごはんをごちそうにする雪国の知恵レシピ 味噌汁・おかず編」

第2回 雪国暮らしの研究所イベントレポート

「休日の朝ごはんをごちそうにする雪国の知恵レシピ 味噌汁・おかず編」

こんにちは!雪国暮らしの研究所チーム 吉越と本田です。

私たちはHATAGO井仙とryugonを拠点にし、雪国の暮らしを日々学びながら、お客様と雪国をつなぐ活動をしています。

今回は、第1回目のオンラインイベントに引き続き「休日の朝ごはんをごちそうにする雪国の知恵レシピ」と題し、HATAGO井仙とryugonの桑名総料理長を講師に迎え、イベントを開催しました。

第2回目は、「味噌汁・おかず編」とし、主に出汁の取り方や雪国の家庭の食卓に並ぶ定番のおかずについて紹介しました。

- お出汁からつくるお味噌汁

HATAGO井仙のむらんごっつぉやryugonのダイニングの料理に使っている出汁は、毎朝、昆布を煮出すところから作っています。

ご家庭で出汁を取るのは中々難しいと思っている方も多いかもしれませんが、ちょっとした工夫で、美味しい出汁がご家庭でもひいていただけます!

ちょっとした工夫についてはブログ後半の「作り方」に記載されている☆印をご覧ください。

とった出汁は、味噌を解いて具材を入れて朝のお味噌汁にしてもよし、煮物を作る出汁に使ってもよし。

出汁を取ることで様々な料理に応用できるのも嬉しいですね!

2.ごはんのおとも「きりざい」

続いては、雪国の家庭では定番の「きりざい」を使ったきりざい納豆を作りました。

きりざいとは、野菜や漬物を細かく刻んで混ぜる魚沼の郷土食のことで、刻む食材は過程によって様々。

今回は、ryugonでつけている野沢菜を刻んで自家製納豆とあえてみました。

野沢菜も雪国の人にとっては定番の保存食です。漬け方も家庭によって様々で、春先には「すっかく」なった野沢菜を煮て「煮菜」を作るのが定番です。

すっかく・・・「酸っぱくなる」という意味で、この地域の方言。

自家製納豆の作り方も料理長に解説していただきましたので、ぜひレシピもご覧ください!

<出汁の取り方>

材料

・水 3L

・昆布 15g

・鰹節 (血合いの入った鰹節 45g、血合い抜きの鰹節37g)

・あご 70g

作り方

①昆布60度で1時間煮る

60度の目安は、昆布から小さいあわぶくが出てくる

☆ご家庭では…

60度を保つのは難しい、、、そんな時は、60度まで達したら火を止めてアルミホイルで蓋をして1時間放置するのがオススメ。

②1時間にた昆布を取りのぞき、沸騰させ、鰹節2種類を入れる

③火を止めて鰹節を沈める

④鰹節をこして出汁完成

<納豆>

材料

・大豆

・市販の納豆(納豆菌を大豆にうつすため)

作り方

①一晩大豆をふやかす

②10時間水を加えながら煮る

③ザルに開けて熱々のうちに市販の納豆を入れる

④タッパに入れて40度で22時間発酵させ完成

ご家庭で作る場合は、発泡スチロールの中に入れ、アルミホイルを被せておく

*アルミホイルは穴を開けてかぶせておく

皆さんもご家庭で出汁から作るお味噌汁、漬物で作る雪国の定番おかずを作ってみませんか。

第一回目のご飯の炊き方、漬物の作り方もこちらにアップしていますのでぜひご覧ください!

ちょっぴり贅沢な朝ごはんセットが完成しますよ。

次回の雪国暮らしオンラインイベントは、2月18日(金)20時からスタートします。

詳細は追ってHATAGO井仙ホームページもしくは雪国暮らしの研究所インスタグラム(@yuki_kura_lab)よりご案内いたしますので、ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。

過去のイベントの様子は雪国暮らしの研究所のYouTubeからもご覧いただけますので、ぜひご覧くださいませ。